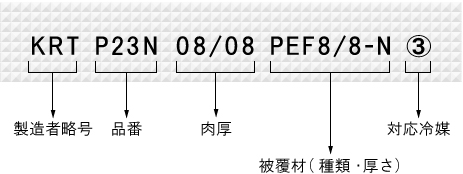

技術資料

銅管、被覆材の特性

| 種類 | 質別 |

|---|---|

| りん脱酸銅継目無管 JIS H 3300 C1220T | O, 1/2H |

| 項目 | 単位 | 物性値 | 試験方法 |

|---|---|---|---|

| 熱伝導率 (平均温度23℃+2,-3) | W/m・K | 0.043以下 | JIS A 9511 A-PE-C-2に準ずる |

| 引張強さ | N/㎝² | 14以上 |

|

| 厚さ収縮率 (120±5℃) | % | 7以下 | |

| 透湿係数 (厚さ25mm当たり) | ng/m²・s・Pa | 20以下 | |

| 耐熱温度 | ℃ | -40~120 | |

| 難燃性 | JCDA 0009,0010 適合品(被覆銅管としての状態) ※ 試験方法は JIS C 3005 傾斜試験により自己消火すること |

||

|

| 表示 | 肉厚(mm) |

|---|---|

| 08 | 0.8 |

| 10 | 1.0 |

| 115 | 1.15 |

| 記号 | 対応冷媒 | |

|---|---|---|

| ① | 1種 | R22, R407C, R404A, R507A 等 |

| ② | 2種 | R22, R410A, R407C, R404A, R507A,R32 等 |

| ③ | 3種 | 4.8MPa以下の高圧冷媒 |

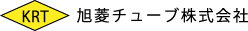

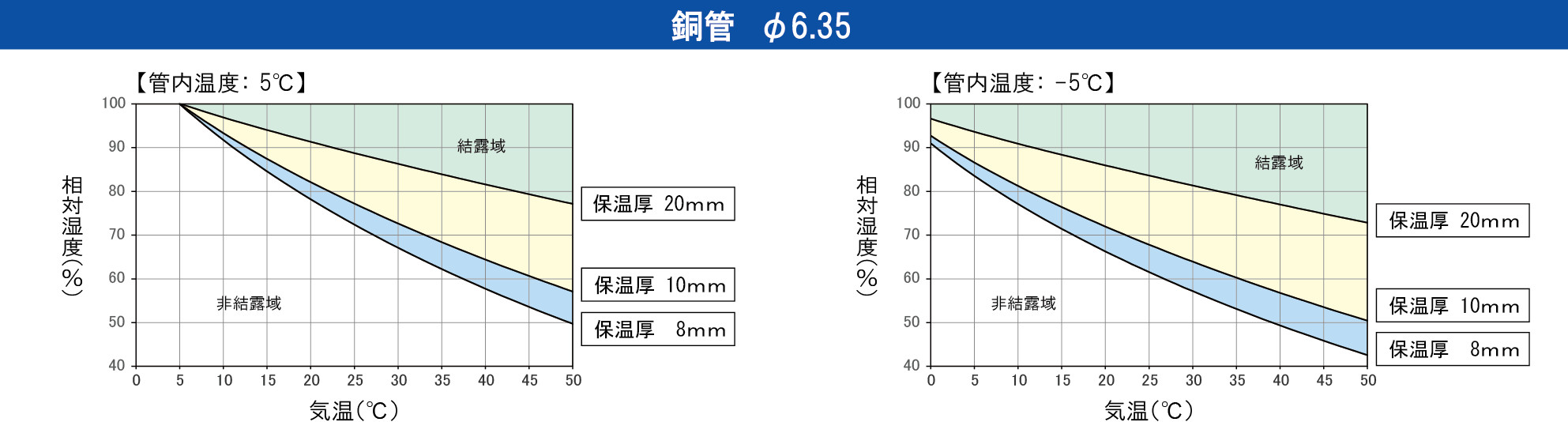

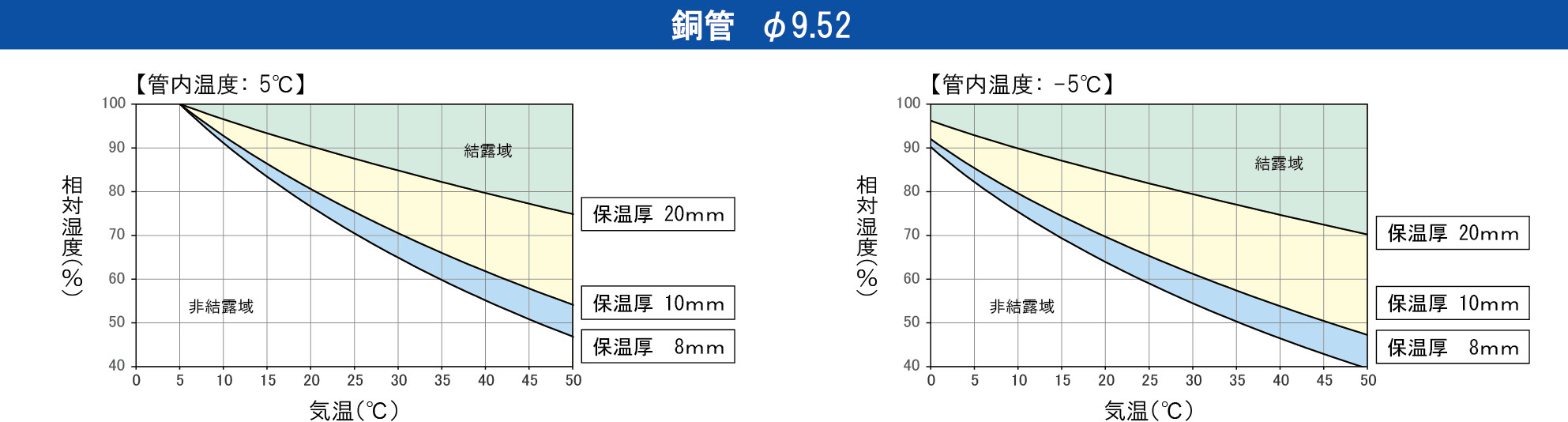

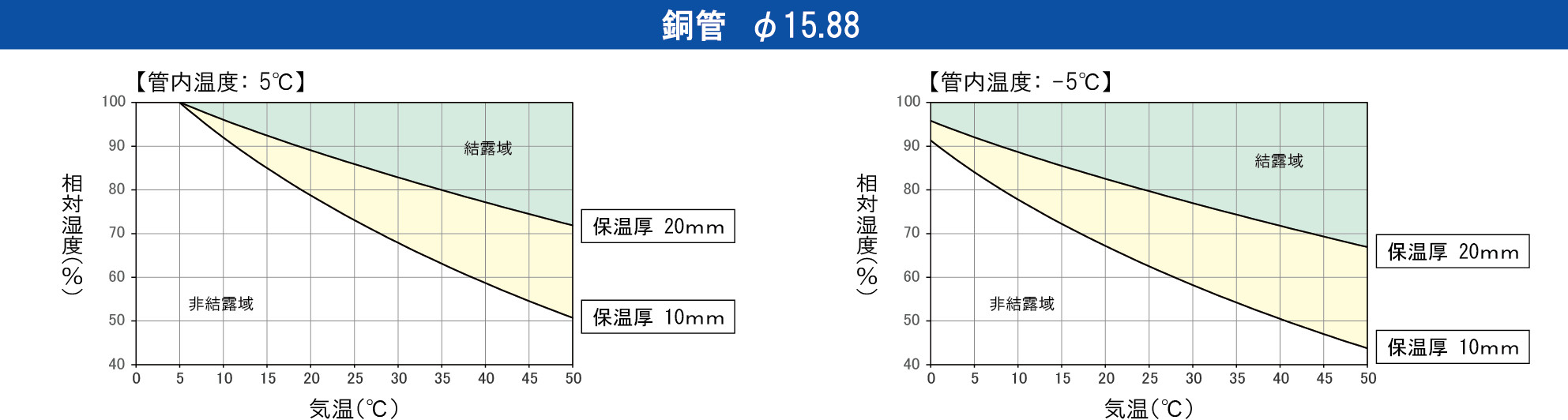

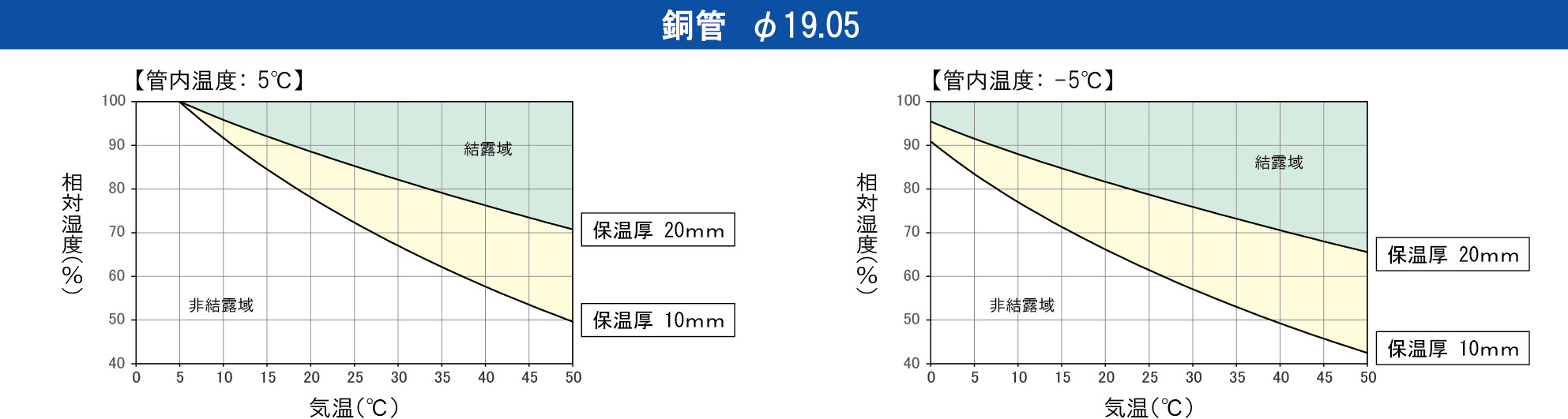

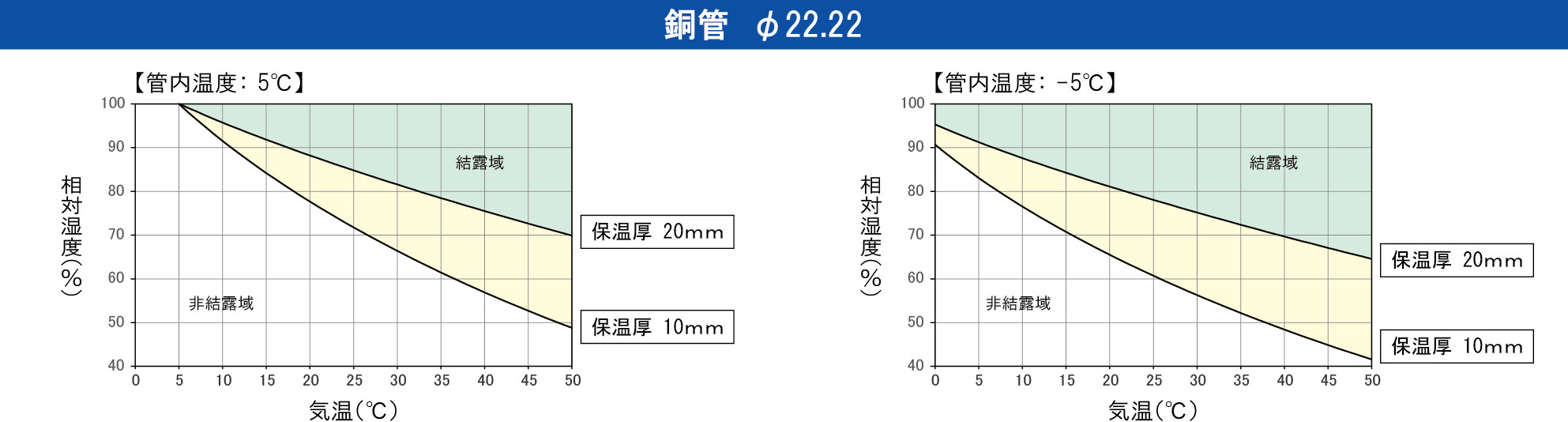

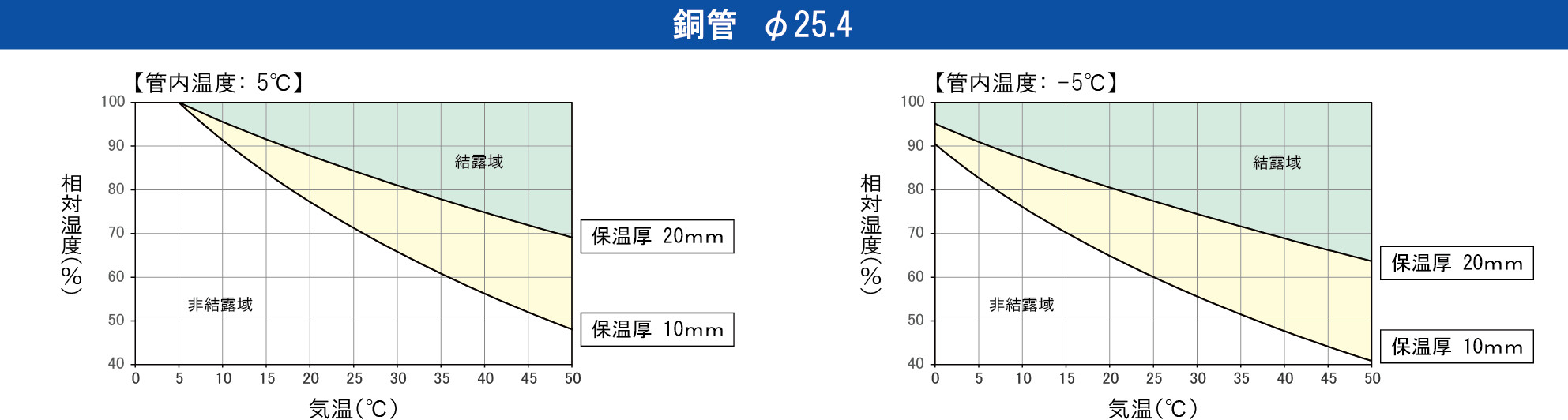

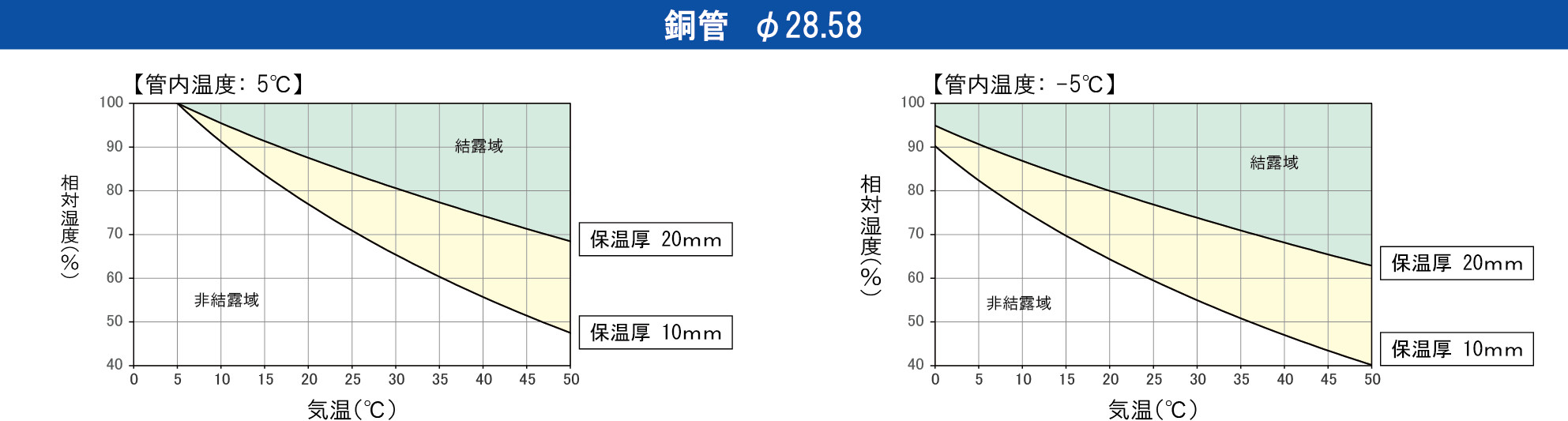

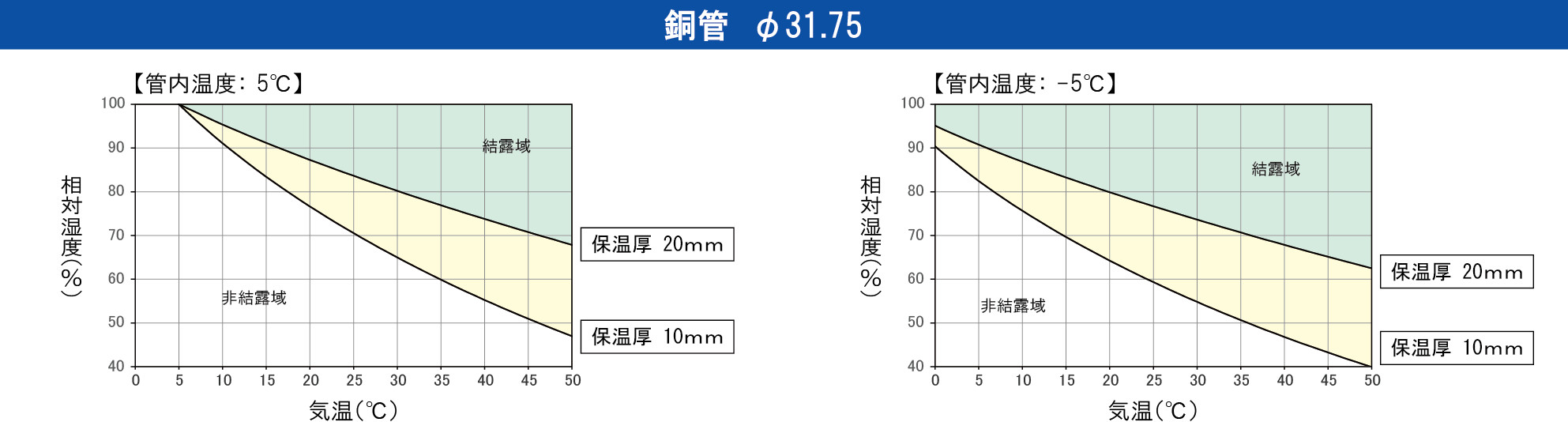

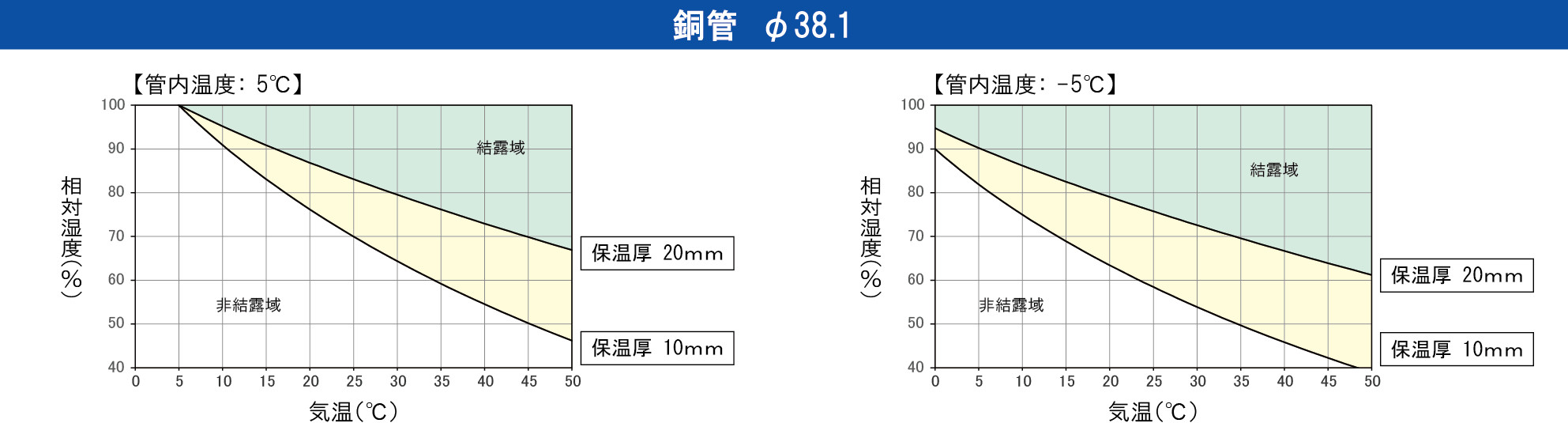

被覆銅管結露グラフ

発泡プラスチック保温材の取扱い上の注意点

- 製品の最高使用温度はJIS A 9511 PE-C-P2(発泡プラスチック保温材)に準じるもので、(所定温度の配管にセットし、168時間経過後の厚さ収縮率が7%以下)、長期の使用を保証するものではなく、長期に高温に晒された場合は変色、炭化することがあります。

- 製品に使用している発泡体は可燃物であり(消防法上の指定可燃物)、スパーク、火気等の着火源のあるところでの保管は避けてください。使用に際しては火気に十分留意してください。また高温物の近くについても同様に留意して下さい。

- 直射日光に長期に晒されると劣化の恐れがありますのでご注意下さい。

- 重量物、緊縛、支持部材等による製品のヘタリは断熱性の低下を招きますのでご注意下さい。

- 高所作業で銅管が抜け落下する危険がありますので取扱いには十分安全確認をして下さい。

- 製品は本来の目的用途以外の使用は避けて下さい。

施工上の注意点

■施工の前に

- 機器相互間の配管長さは、出来るだけ短くしてください。

- 壁・床などへの埋め込み配管は避けてください。

■曲げ加工

- まず、曲げ加工をする部分の被覆材をカッター等で、銅管にキズを付けないように丁寧に取り除きます。

- 曲げ加工は出来るだけパイプベンダーで行います。パイプベンダーを使用しますとパイプがつぶれにくく容易に曲がります。 パイプベンダーを使わない場合は、親指の腹を銅管に添えて、つぶれが生じないように出来るだけ大きな半径で曲げます。

- 曲げ加工後、取り除いておいた被覆材を元に戻します。この時、被覆材の間にスキマがないようにして下さい。銅管が露出した部分で、結露の恐れがあります。

■銅管の切断

- 銅管の切断にはパイプカッターを使用します。

- パイプカッターで切断したあと、銅管の内側のバリを管内面に傷を付けないようにリーマで削り取って下さい。また、削り屑が管内に入らないように注意して下さい。

■フレア加工

- フレア加工はフレア部の拡がり形状(傾き、角度など)に注意して下さい。また、ヒビ割れ、管の内外面にキズがあった場合は、切断して再加工してください。

■フレアナットの締め付け

- フレアナットをまず手で締め付けます。(フレア内面に冷凍機油を塗布する場合、据え付けたエアコン機器が使用している冷凍機油と同等の油を使用してください。

- 次にダブルスパナ方式で、なるべくトルクレンチを使用し締め付けを行って下さい。締め付け力は、下記の数値を参考にして下さい

| 外径(mm) | 締め付け力N・m(kgf・cm) |

|---|---|

| 6.35 | 14~18(140~180) |

| 9.52 | 33~42(350~420) |

| 12.70 | 50~62(500~620) |

| 15.88 | 63~77(630~770) |

| 19.05 | 100~120(980~1180) |

■ロウ付け

- ロウ付けをする場合、管内外面の油脂、ゴミをよく拭き取ります。

- 加熱の際は、管内面が酸化しないように、配管内に不活性ガス(窒素、アルゴン)を流すなどの処置が必要です。

- トーチの炎が被覆材にあたらないように被覆材の端面には濡れたウエス等をあててロウ付けをして下さい。被覆材の種類によっては、消防法でいう可燃物もありますのでご注意ください。

■正しいテーピング方法

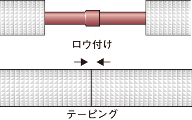

①無理なく保温材を引き寄せてテーピングする方法

- 保温材をスライドさせて、ロウ付けする。

- ロウ付け後無理なく保温材を元に引き寄せて、テーピングする。

- テーピングは、保温材の厚みを減少させない程度に巻きつける。

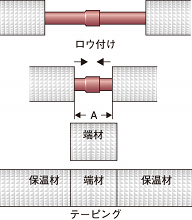

②端材を利用する方法

- 保温材をスライドさせて、ロウ付けする。

- ロウ付け後保温材を元に引き寄せて、A寸法より若干長い端材を用意する。

- A寸法以上の端材を両側の保温材を若干押し広げて取り付ける。

- テーピングは、保温材の厚みを減少させない程度に巻きつける。(冷媒被覆銅管専用の特殊ゴム製粘着テープの使用が望ましい。)

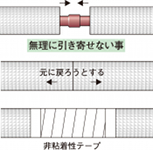

●結露しやすいテーピング

以下のテーピング方法は、結露発生の原因となりますのでお止めください。

●無理に保温材を引き寄せて粘着テープを巻く

保温材は熱伸縮で元に戻ろうとするために使用中すき間が発生し、結露の原因になる。

●非粘着性テープで巻く

保温材の熱伸縮でテープがゆるみ、すき間から結露が発生しやすくなります。

■その他の注意点

【化粧カバー、ダクトなどを使用する場合】

- 使用する冷媒配管用被覆銅管のサイズに適応した収納能力を有するものを使用してください。小さい化粧カバーに無理に収納しますと被覆材が潰され、結露や融着等の不具合が生じる恐れがあります。

【結露対策(天井裏、床下、壁内配管)】

- 天井裏、倉庫などで使用する場合、通常より高温多湿が予想されます。その場合、被覆の厚いタイプを用いるか、さらに被覆を行うなどの対策が必要となる事があります。

蟻の巣状腐食につきまして

一般的には蟻が巣を形成する状態に似ていることから”蟻の巣状腐食”と呼ばれております。現状では明確な原因、対策がとれる状態には至っておりませんが、所謂”環境腐食”の一形態ではないかと考えられます。マスコミ等でご周知の通り温暖化、酸性雨、ダイオキシンなど環境面での汚染が深刻化しております。現状で把握可能な腐食の原因となる物質は、塩素系有機溶剤、カルボン酸、ホルムアルデヒド等の有機酸が上げられます。蟻の巣状腐食は腐食媒(上記等の有機酸)が存在し、水分を含むことにより発生いたしますので冷媒用被覆銅管を施工されます上で注意点と致しましては、

- 銅管に結露を発生させない(保温材肉厚の選定)。

- 銅管と保温材との隙間に雨水等の侵入を防ぐ処置を施す。

- 新建材、塗装材、白蟻駆除剤などに含まれる薬剤の侵入を防ぐ処置を施す。(特に室外機の下向き配管には注意が必要です)

- ロウ付け作業を行う時酸化防止剤を使用する場合アルコールを溶材として使用しているものは、ロウ付け時にアルコールが酸化してアルデヒドやカルボン酸になり、蟻の巣状腐食を引き起こす可能性がある。

等の注意が必要です。